科研进展

彭俊平团队等在淋病奈瑟菌头孢曲松耐药性进化研究方向取得新进展

2025年10月,我所彭俊平团队联合上海市皮肤病医院顾伟鸣团队、瑞典Örebro University大学Magnus Unemo团队等,在《Emerging Microbes & Infections》期刊在线发表了题为“Emergence, evolution and temporal spread of ceftriaxone-resistant Neisseria gonorrhoeae in China from 2002 to 2022: a retrospective genomic surveillance study”的研究论文。

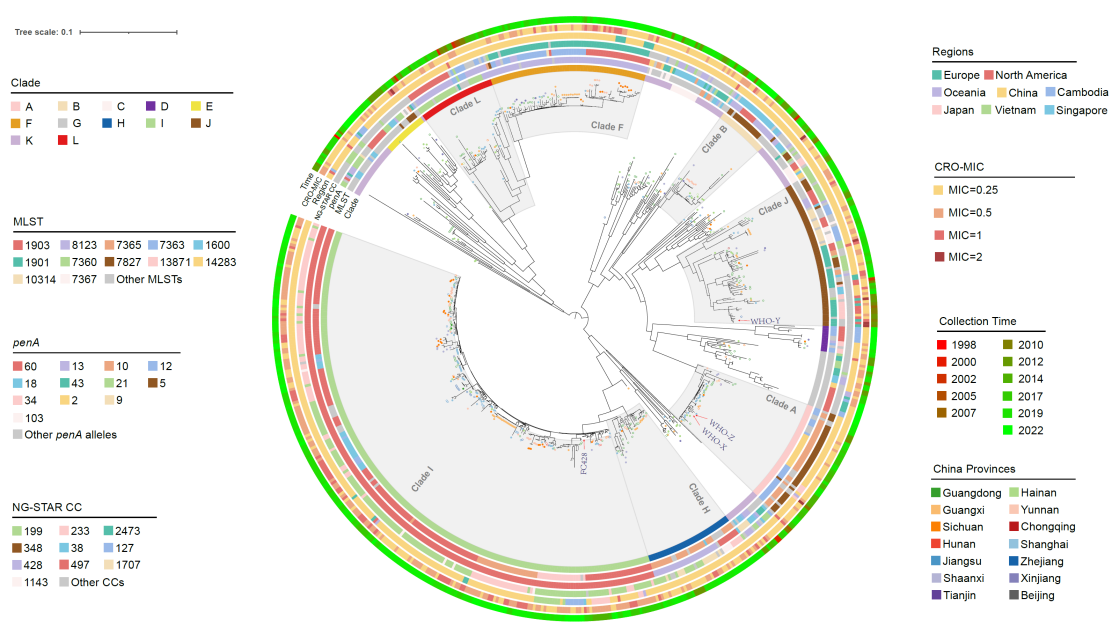

头孢曲松是治疗淋病的首选抗菌药物,其耐药性已成为全球关注的重大公共卫生问题,对WHO目前推荐的头孢曲松单药治疗方案构成严重威胁。本研究通过对2002-2022年来自国内八个省份的357株耐头孢曲松淋病奈瑟菌分离株进行全基因组测序和进化分析,阐明了中国耐头孢曲松淋球菌菌株的出现、演变及时间动态传播特征,同时揭示了与世界其他地区分离株之间的显著差异。

研究发现2019年之前在中国流行的头孢曲松耐药菌株主要携带非马赛克penA基因(如 penA-13、penA-12、penA-18)或马赛克penA基因penA-10型;自2019 年起,携带马赛克penA-60.001型的耐头孢曲松菌株数量迅速增加,该型别也随之成为主要的penA型别。同时,penA-60.001从全球关注的典型的FC428克隆(MLST ST1903)菌株发生水平转移,进入中国流行的其他ST型别的菌株中,提示penA-60.001正在从单克隆传播进展至多克隆传播。另外值得注意的是,携带penA-60.001型基因的ST7365菌株,其头孢曲松最低抑菌浓度(MIC)高于典型的FC428克隆菌株。这可能归因于中国ST7365菌株的一个主要分支表现出较高的头孢曲松MIC;时间系统发育分析显示,该分支约出现于1994年。

综上,本研究揭示了在中国流行的头孢曲松耐药淋病奈瑟菌菌株独特的基因组特征与进化模式,全新报道的 357株分离株显著丰富了全球头孢曲松耐药菌株的数据库。研究结果不仅揭示了头孢曲松耐药菌株的潜在进化途径与方向,更为基因组流行病学研究、抗菌药物耐药决定位点解析、监测与干预策略制定提供了宝贵数据。

图. 本研究纳入的全球头孢曲松耐药淋病奈瑟菌菌株全基因组系统发生分析结果

本研究得到了中国医学科学院医学与健康科技创新工程(2021-I2M-1-038、2023-I2M-2-001)以及中国医学科学院中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金项目(2023-PT310-04)的支持。中国医学科学院病原生物学研究所彭俊平研究员、上海市皮肤病医院顾伟鸣主任技师、瑞典Örebro University大学Magnus Unemo教授为共同通讯作者。中国医学科学院病原生物学研究所张驰副研究员、上海市皮肤病医院杨阳主管技师为本文的第一作者。