科研进展

我所金奇教授团队等在结核分枝杆菌感染诊断新型生物标志物研究方面取得新进展

2025年9月,我所金奇教授团队联合首都医科大学附属医院团队在《EBioMedicine》在线发表了题为“Peripheral Blood Neutrophil Proteomic Profiling with Transcriptomic Data Integration Reveals Biomarkers for Tuberculosis Infection Diagnosis”的研究论文。

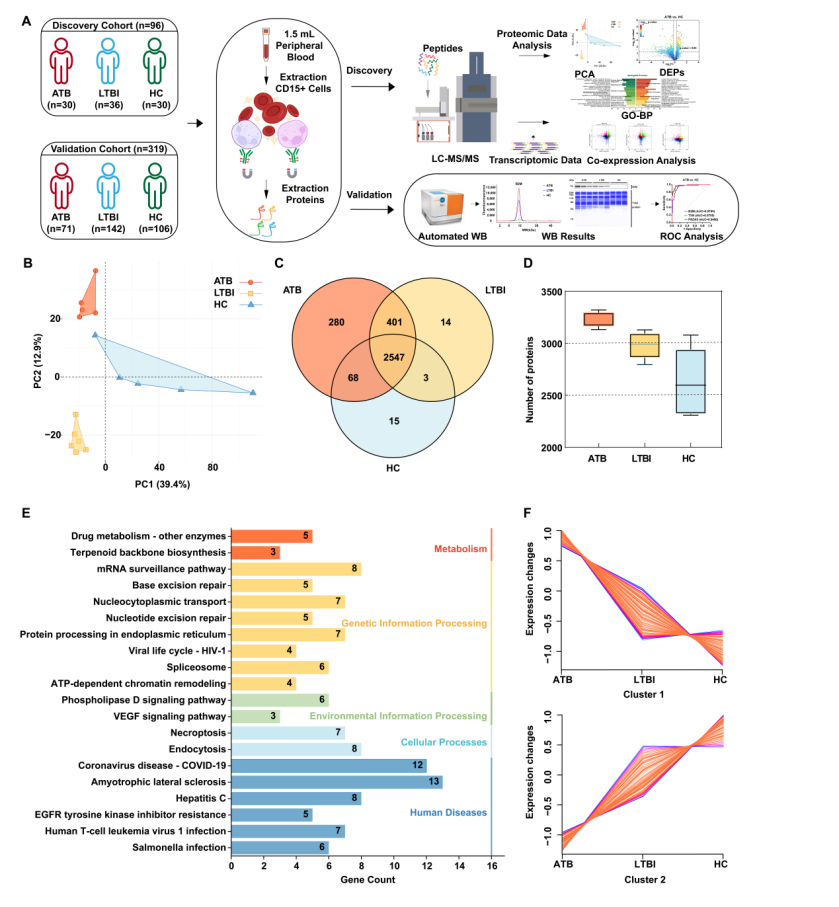

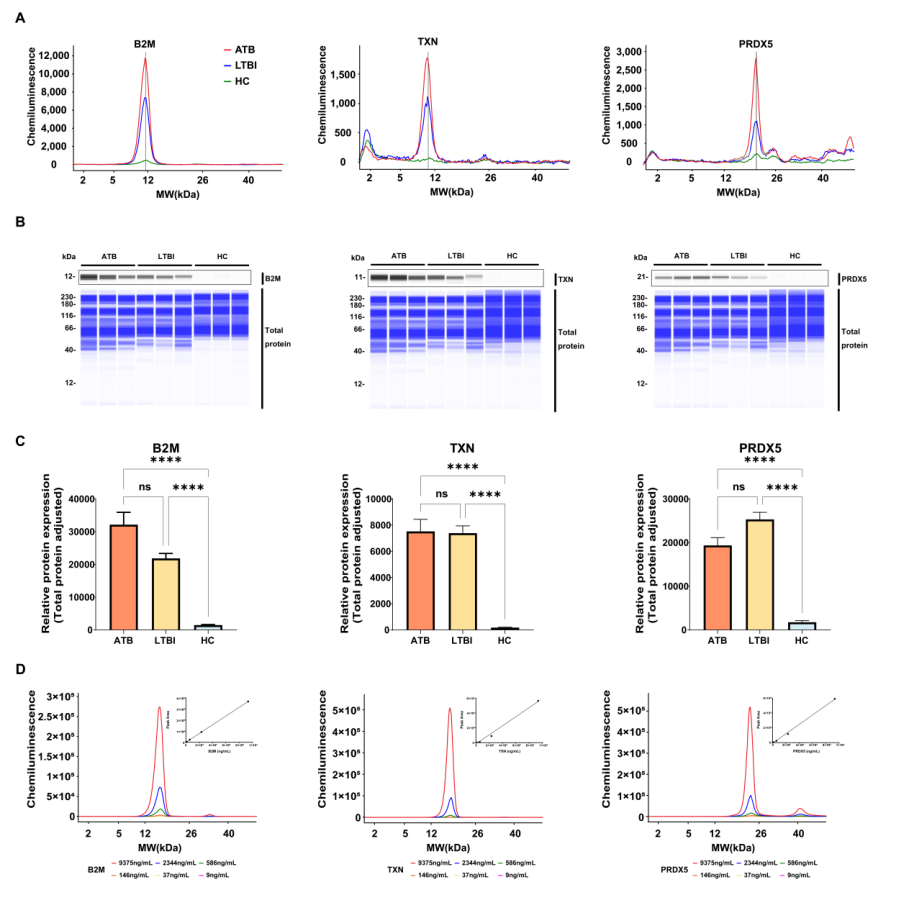

结核病仍是全球头号传染病杀手。世界卫生组织数据显示,2023年全球新增结核病例达1080万例,造成125万人死亡。我国作为结核病高负担国家,每年新发病例约80万例。当前诊断技术存在显著局限,例如痰涂片显微镜检查灵敏度不足、细菌培养耗时长且依赖实验室条件、分子检测技术虽快速但设备昂贵等,开发快速且高灵敏度的结核感染发病诊断方法,是全球实现WHO终结结核病战略的关键环节。鉴于外周血中性粒细胞在结核感染中起着至关重要的作用,研究开创性地聚焦这类中性粒细胞——这种占白细胞40%-70%的免疫细胞,既是抗击结核感染的第一道防线,也是疾病进展的重要参与者。研究对来自活动性结核病患者(ATB)、结核潜伏感染者(LTBI)及非结核对照人群(HC)的外周血中性粒细胞进行了系统的蛋白质组鉴定,并结合转录组学数据进行了整合分析。研究发现数百种蛋白质在不同感染状态下差异表达,尤其富集于与免疫应答相关的通路,如NOD样受体信号通路。进一步利用自动化蛋白免疫印迹技术在319例独立队列(71例ATB、142例LTBI、106例HC)验证后,最终锁定β-2微球蛋白(B2M)、硫氧还蛋白(TXN)和过氧化物还原酶5(PRDX5)三个最具结核感染诊断潜力的生物标志物。结核菌感染时,中性粒细胞通过上调这些蛋白抵御氧化应激损伤,其协同作用形成独特的诊断窗口。以上三种蛋白联合诊断的ROC曲线下的面积AUC值为0.9847,灵敏度和特异度分别达到95.11%和96.23%,为研发基于血液、非痰液的结核感染快速诊断工具提供了新方向。该诊断检测仅需1.5mL外周血,无需痰液样本,特别适用于儿童/重症患者等痰液获取困难患者的诊断。

图1. ATB、LTBI和HC组外周血中性粒细胞的蛋白质组学特征

图2. B2M、TXN和PRDX5在ATB、LTBI和HC中性粒细胞中的表达

本研究得到了中国医学科学院医学与健康科技创新工程(2021-I2M-1-037)及国家科技重大专项(2017ZX10201301-002-003)的资助。我所郑建华副研究员、金奇教授,首都医科大学附属北京胸科医院刘荣梅主任医师、附属北京地坛医院徐艳利主任医师为共同通讯作者。我所硕士研究生杨佳荣、北京胸科医院吕子征主治医师、我所刘立国主任技师为共同第一作者。